ここではAMANE構想のベースになった考え方をご紹介しています。

最終的に16chマイクに至る構想です。

ポイントは以下の点です。

・空間の音をなるべく均等に収録出来るようにしたい。

・2次以上のAmbisonicsを実現したい。

このポイントを軸にしたアイデアは独自の考えですのでいろいろある1つの考えとして捉えて頂けると幸いです。

申し上げるまでもなく、既存の配列や考え方を否定するものでは全くありません。

Ambisonics化する意味はいろいろあると思いますが、最大のポイントは自分(収録ポイント)を中心に前後左右上下の360°音響を実現出来る事にありますし、何より収録チャンネル数や配置に合わせたエンコード、再生環境に合わせたデコードが比較的容易である点にあります。

エンコードやデコードの技術が進んでも十分対応可能な収録システム・・・それがAMANEの目指すところにあります。

さて、AMANE-Oneに至る検討のプロセスを順に整理してみたいと思います。

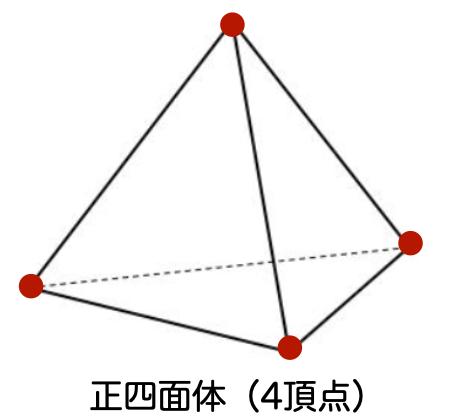

先ず最初に1次Ambisonicsの4chから。

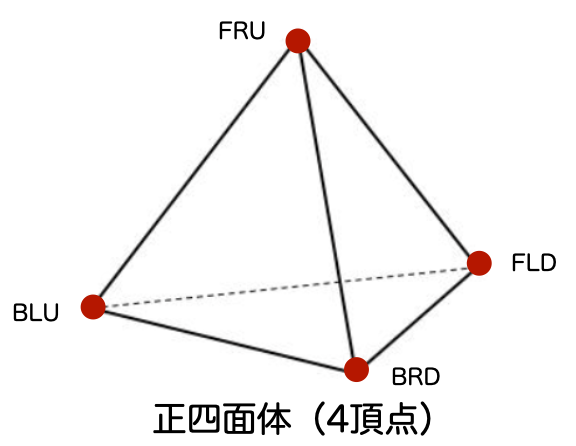

4chの場合は正四面体を考えると良いと思います。

正三角形で構成される正四面体の各頂点は全部で4つあり、当然ですがこの多面体の中心から同じ距離にあります。

4chの立体音響マイクは一般的にこの4頂点方向(若しくは各面の法線ベクトル方向)に向けてマイクが設置されています。

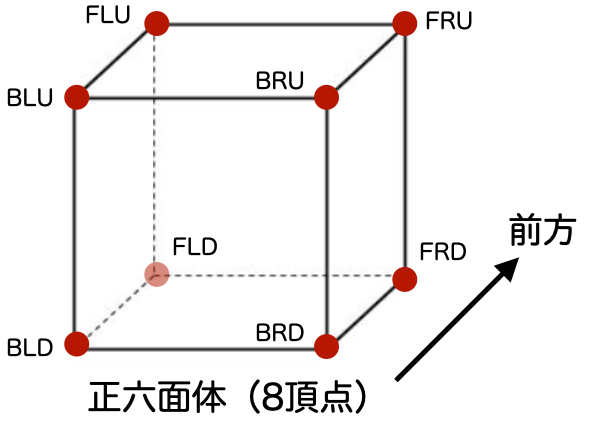

次に正六面体(立方体)で考えてみたいと思います。

頂点は8個、つまり8chで考えられます。仮に左図のような方向を前方とした場合で、立方体の中心に自身がいるとしたら各頂点に「前左上(FLU)」、「後右下(BRD)」というように定義する事が出来ます。

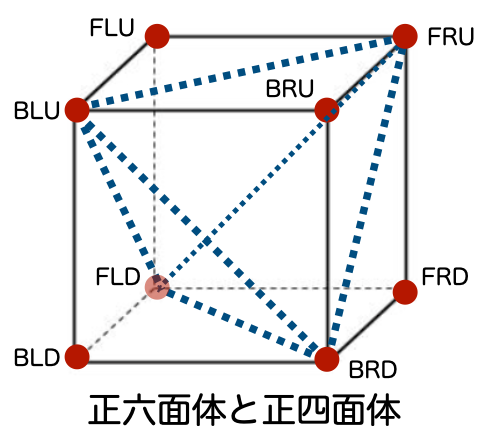

正四面体の一辺の長さが立方体の各面の対角線と同じ長さだった場合、左図の青点線のように正四面体は立方体にスッポリ入ることがわかっています。ここでわかるように正四面体の各頂点は正六面体の各頂点に対して「半分」だけ共有している事がわかります。

4chマイクが向いている方向は仮に無指向性であったとしても立方体(8ch)の半分だけの収録作業領域であると言えそうです。

以上の事から正四面体の各頂点にポジション記号を付与するとしたら左図のようになります(立方体の中で90°回転させたとしたら、FLU,BRU,BLD,FRDを定義する事が出来ます)。

現在市販されている4chマイクの多くはこのような定義を元にアンビソニックス変換を行うようになっていると思います。

ならば8chで構成すればわかりやすいし、分解能も4ch以上で良いのではないかと思いますよね。

だからやってみました。

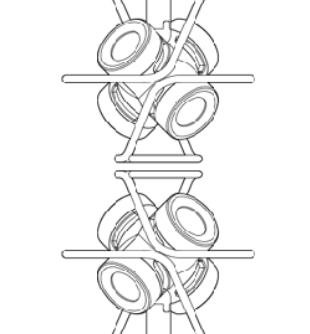

AMANE-Zeroというコードネームで4chマイクを2台使い、一台は倒立させた形で実験をしてみました。

4chマイクを2台使用し、1台を倒立(逆さま)にしてさらに90°回転させる事で立方体の全頂点と一致するような配置を行いました。

その成果は期待通りというか予想以上というか、臨場感の向上を確認する事が出来ましたが、レコーダーが2台という事になり1台目のデータと2台目のデータを合体させ「同期させて」8chのトラックを作る必要がありますので、タイムコードを使うなど手間がかかります。やはり、このひと手間が「面倒」と考えてしまいます。

4ch×2台の倒立型8chマイク(AMANE-Zero)のマイク配置イメージです。

ここからAMANE-Oneの構想に発展して行きます。

2台の4chマイクの組合せ構成による課題は同期やミキシングの問題だけではありません。

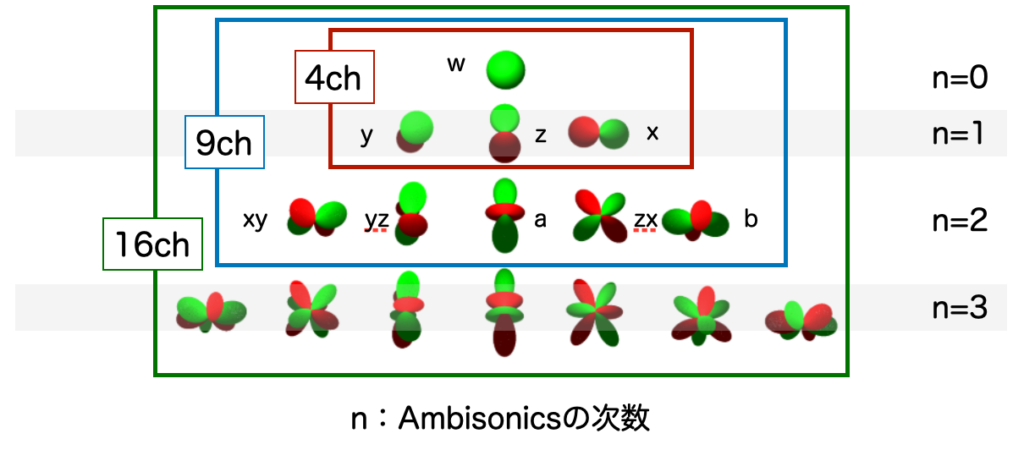

Ambisonics化を考えた場合、4chの2倍のデータがあるにも関わらずHOA化には1ch足りないという問題です。2次Ambisonicsは計算上9chを必要とします。

Ambisonicsはその次数によって扱うチャンネル数が決まります。例えば9ch未満であれば1次のAmbisonics化、つまり4ch化が最適になりますし、16ch以上あれば3次Ambisonics化が可能になります。よって効率良く最善のAmbisonics化を目指す場合にはチャンネル数の選択も重要になります。

やはり3次Ambisonicsは欲しい。

16個のマイクの配置はどのようなモデルが望ましいか・・・正16面体という多面体は存在しない。

やはり球体モデル上の表面でのポジション定義が自然であろう・・・という考えに基づいた計画を行いました。

AMANE-Oneの基本構想です。

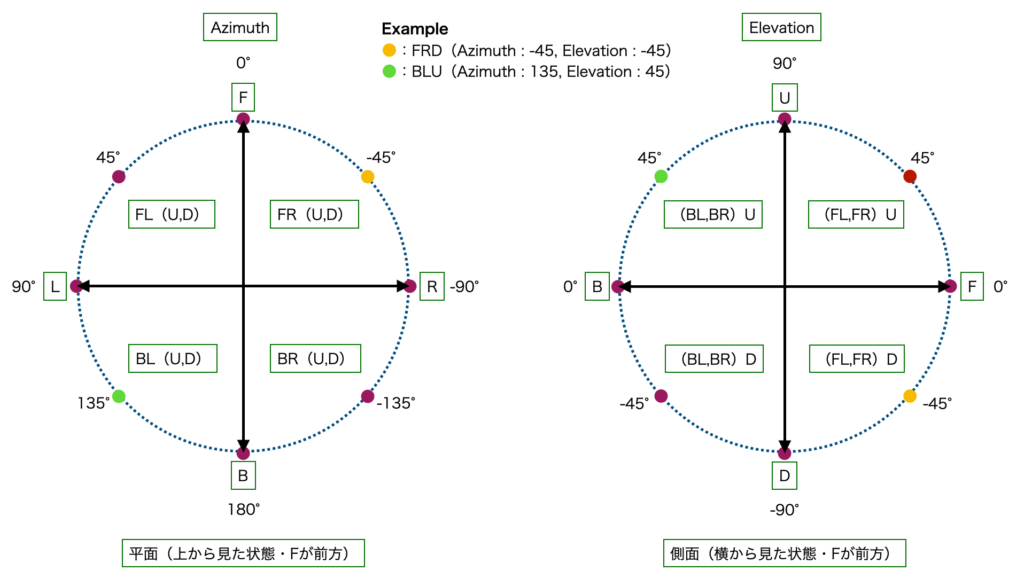

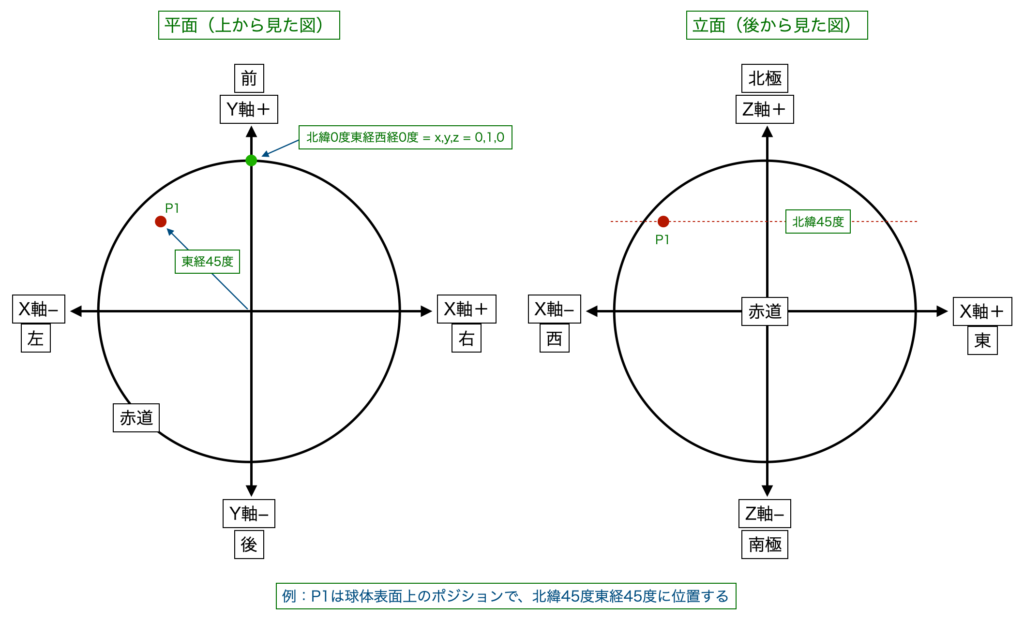

AMANE-Oneのマイクポジションは緯度経度の座標系を用いる事にしました。エンコーダーが扱う座標系が直交座標系であっても極座標系であったとしても対応可能なように変換式も用意しました。

これでマイクポジションの決定は「地球儀」を見ながらの要領で定義する事が可能になります。

AMANE-Oneはこのようにして空間全体をなるべく均等に扱う事が出来るような設計になっています。